ファカルティズ・コラム

2025年05月15日

「侘び寂び(わび・さび)」とは日本文化だけのものか

私は神社仏閣を巡るのが好きで、夫婦で年に一度は京都や奈良へ旅行するのが恒例となっています。

古都の静謐な空気の中で、長い年月を経て佇む社寺の姿に心惹かれます。苔むした石畳、風雨に晒された木の柱、そこで静かに時を刻む香の匂い…。そんな旅の体験を通して、日本の美意識の奥深さに触れるにつれ、特に心を捉えて離さないのが「侘び寂び(わび・さび)」という概念です。

まず「侘び(わび)」とは、もともと質素で簡素な中に心の豊かさや静けさを見出すことを指します。華やかさや豪華さといった「完成された美」とは対照的な、「不完全だからこその美」と言えるでしょう。

一方、「寂び(さび)」は、時間とともに現れる変化や老いの中に趣や深みを感じる感性を表します。古びたもの、使い込まれたものに宿る独特の美しさ、あるいは自然の移ろいの中に感じる静寂などがこれにあたります。「諸行無常の美」と言っても良いでしょう。

私たちが古都の社寺で感じる、あの何とも言えない落ち着いた雰囲気こそ、まさに侘び寂びの世界観なのかもしれません。完璧ではないけれど、長い時間の中で積み重ねられた歴史や物語が、そこに深い魅力を与えているように感じるのです。

古都の社寺を巡る中で出会う日本の美術には、侘び寂びの精神が色濃く反映された作品が数多く存在します。

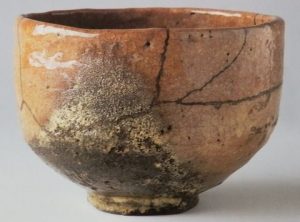

1. 茶碗

茶室で静かに佇む茶碗は、まさに侘び寂びの美意識を凝縮した存在です。

例えば、楽焼の茶碗は、左右非対称で歪みがあり、釉薬の流れや貫入(ひび割れ)といった偶然の要素が、一つとして同じものがない独特の表情を生み出しています。これらの茶碗は、完璧ではないからこそ、手に取るたびに新たな発見があり、深い味わいを感じさせます。旅先でいただく一服のお茶とともに、その茶碗の持つ静かな美しさに心惹かれることがあります。

2. 枯山水

禅寺の庭園に広がる枯山水は、訪れるたびに心を奪われる風景です。

水を使わずに石や砂だけで自然の風景を表現するこの様式は、簡素でありながら無限の広がりを感じさせます。整然と配置された石や、波紋を描く砂の模様は、静寂の中で内面と向き合うための空間を作り出し、見る者の心に深い安らぎを与えます。その静けさの中に身を置くと、日常の喧騒を忘れ、深い瞑想へと誘われるような感覚を覚えます。

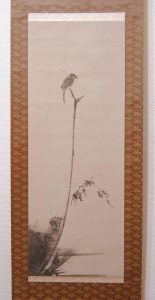

3. 掛け軸

寺院の床の間に飾られた掛け軸も、簡素ながらも深い精神性を感じさせます。

墨一色で描かれた水墨画や、簡素な筆致で描かれた禅画の掛け軸も、侘び寂びの美意識を表現しています。余白を大胆に活かした構図や、かすれた墨の表現は、無駄を削ぎ落とした簡潔さの中に、深い精神性を感じさせます。その簡潔さの中に込められた、画家の内面の深さに思いを馳せることがあります。

これらの例に見られるように、日本の美術は、素材の質感、時間の経過、不完全さといった要素を積極的に取り入れ、内面の豊かさや精神性を追求する傾向があります。それは、私たちが古都の社寺で感じる、静かで奥ゆかしい美しさの源泉なのかもしれません。

と、ここで私はひとつの疑問を持ちました。

「不完全だからこその美」「諸行無常の美」は日本美術だけのものだろうか。

実は西洋美術にも侘び寂びの精神を有したものはあるのではないか?

そこで生成AIにこの疑問をぶつけてみました。すると驚くべきことに西洋美術の中にも、侘び寂びの精神と共鳴するような作品や考え方を見出すことができたのです。もちろん、直接的な影響関係があるわけではありませんが、人間の普遍的な感情や美意識が、異なる文化の中で異なる形で現れていると捉えることができるでしょう。

1. オランダ黄金時代の静物画(ヴァニタス)

美術館で出会える17世紀オランダの静物画には、ハッとするような侘び寂びの要素が潜んでいます。

特に「ヴァニタス(vanitas)」と呼ばれるジャンルには、死や無常を象徴するモチーフが描かれ、人生の儚さや時間の流れを強く意識させます。頭蓋骨や燃え尽きたローソク、そして枯れた花といったモチーフは、過ぎゆくものの美しさ、そしてその先に存在する静寂を示唆しています。その静謐な雰囲気は、古寺の境内で感じる静けさにどこか似ているように感じます。

2. 抽象表現主義の作品

現代美術館で出会う抽象表現主義の作品にも、素材感や偶然性が生み出す美しさに、侘び寂びの精神との共鳴を感じることができます。

マーク・ロスコの色の滲みや、ロバート・マザーウェルの筆致の跡などは、意図的なコントロールを超えた、素材そのものが持つ力や時間の痕跡を感じさせます。完璧な形態や均一な表面を目指すのではなく、むしろ不均一さや曖昧さの中に、深遠な美を見出そうとする試みは、侘び寂びの精神と共鳴するのではないでしょうか。計算された美しさとは異なる、素材の持つ偶然性や時間の痕跡に、深い味わいを感じることがあります。

3. アート・ポヴェラ

近年注目を集める「アルテ・ポーヴェラ(Arte Povera)」の作品には、より直接的に侘び寂びの精神を感じることがあります。

「貧しい芸術」という意味を持つこの運動の作家たちは、木、石、土、金属など、日常的で質素な素材を使い、自然の力や時間の経過といった、本質的な要素を表現しようとしました。加工されていない素材の持つ質感や、その変化をそのまま提示する彼らの作品には、作為を排し、素材そのものの美しさを引き出すという点で、侘び寂びの精神と共通するものを感じます。素材が持つ本来の力強さや、時の流れによる変化そのものが、深い表現力となっているように感じます。

神社仏閣巡りを通して触れる日本の美意識、特に侘び寂びは、単なる「古くて質素なもの」を愛でるという表面的な理解を超え、不完全さや無常の中に潜む深い美しさ、そして内面の静けさを見出す、日本人の精神性の根幹にあるものだと感じます。今回ご紹介したように、日本の美術にはもちろんのこと、西洋美術の中にも、異なる表現方法でありながら、この侘び寂びの精神と共鳴するような作品が存在します。

夫婦で巡る古都の風景、そこで出会う美術作品、そして世界のアートの中に垣間見える共通の美意識。それらを通して、私はこれからも、より深く豊かな美の世界を探求していきたいと思っています。

皆さんも、日々の生活の中で、ふとした瞬間に現れる侘び寂びの美しさを探してみてはいかがでしょうか。それは、使い込まれたお気に入りの道具かもしれませんし、雨上がりの庭の静けさかもしれません。きっと、新たな発見があるはずです。

桑畑 幸博(くわはた・ゆきひろ)

慶應MCCシニアコンサルタント

慶應MCC担当プログラム

ビジネスセンスを磨くマーケティング基礎

デザイン思考のマーケティング

フレームワーク思考

イノベーション思考

理解と共感を生む説明力

大手ITベンダーにてシステムインテグレーションやグループウェアコンサルティング等に携わる。社内プロジェクトでコラボレーション支援の研究を行い、論旨・論点・論脈を図解しながら会議を行う手法「コラジェクタ®」を開発。現在は慶應MCCでプログラム企画や講師を務める。

また、ビジネス誌の図解特集におけるコメンテイターや外部セミナーでの講師、シンポジウムにおけるファシリテーター等の活動も積極的に行っている。コンピューター利用教育協議会(CIEC)、日本ファシリテーション協会(FAJ)会員。

主な著書

『屁理屈に負けない! ――悪意ある言葉から身を守る方法』扶桑社

『映画に学ぶ!ヒーローの問題解決力』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2020年

『リーダーのための即断即決! 仕事術』明日香出版社

『「モノの言い方」トレーニングコース』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2017年

『すぐやる、はかどる!超速!!仕事術』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2016年

『偉大なリーダーに学ぶ 周りを「巻き込む」仕事術』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2015年

『すごい結果を出す人の「巻き込む」技術 なぜ皆があの人に動かされてしまうのか?』大和出版

登録

人気の夕学講演紹介

2026年1月20日(火)

18:30-20:30

資本主義と民主主義の幸せな結婚は終わったのか?

大澤 真幸

社会学者

なぜ資本主義と民主主義とが背反しあうようになったのか。それに対して私たちは何をすべきか。揺れ動く現在を考えます。

人気の夕学講演紹介

2026年1月27日(火)

18:30-20:30

利休のわび茶

千 宗屋

武者小路千家第十五代家元後嗣

2040年の千利休四五〇年忌を見据え、利休研究の今とゆかりの道具や確実な茶会記を紐解くことでその実像に迫ります。

いつでも

どこでも

何度でも

お申し込みから7日間無料

夕学講演会のアーカイブ映像を中心としたウェブ学習サービスです。全コンテンツがオンデマンドで視聴可能です。

登録