私をつくった一冊

2025年09月09日

安藤 浩之(慶應MCCシニアコンサルタント)

慶應MCCにご登壇いただいている先生に、影響を受けた・大切にしている一冊をお伺いします。講師プロフィールとはちょっと違った角度から先生方をご紹介します。

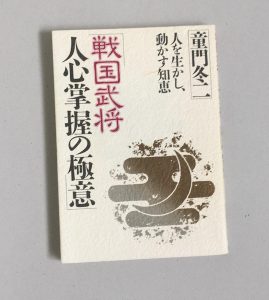

1.私をつくった一冊をご紹介ください

2.その本には、いつ、どのように出会いましたか?

出会いは1986年、今から40年前のことです。この年は学卒新人として私が企業に入社した年であり、今は亡き父が定年退職した年でもあります。その父から譲り受けた本です。父は外国航路のタンカーに乗員として従事していたため、年に数度しか家に帰ってこない人でした。父との関係は自ずと希薄になり、そんな父から譲り受けただけに、私の記憶に深く刻まれています。

3.どのような内容ですか?

太田道灌、北条早雲に始まり、前田利常に至るまで、主に戦国武将22名が民衆や家臣の心を惹きつける術をエピソードとともに解説しています。書籍は約200頁で22名を扱っているため、冗長ではなく、小気味よく精髄がまとめられています。

戦国時代といえば、後世のような忠誠心は希薄であり、下剋上が横行した時代です。また、雇用関係が曖昧であり、主人が家臣を選ぶとともに、家臣も主人を選ぶ時代でもあります。だからこそ、人の心を惹きつける術が上に立つものとして肝要だったのでしょう。

内容は古典的でありつつも、普遍の真理でもあります。例えば、北条早雲は細やかな気遣いができる人物と評されています。この本には「国の主になり、あるいはその主に税を納める立場になることは、人間の力を超えた仕方のないことだ。しかし、領民は国主にとっての子供であり、国主は領民にとっての親だと思われている。だから親は子に愛情を持たなければならない。それにも関わらず、重い税を課して強いたら、子は親に尊敬の念を持つわけがない。親は、あくまでも子供の生活が楽になることを願うものだ」とエピソードを交えて北条早雲の想いが記されています。このことは人的資本経営が叫ばれる現在において、上司と部下の関係をあらためて考えさせてくれるエピソードでもあります。

4.この作品をおすすめするとしたら?

部下をマネジメントする立場の方々にお勧めします。なぜなら、現在の雇用・労働環境は戦国時代のさまと相通ずるものがあるからです。

例えば、学校教育は一般教養よりも職種ごとの専門性を重視し、就職活動においては「寄らば大樹の影」は遠い過去の話となり、優秀な学生は就社よりも就職を重視する時代です。そのため、会社に対するコミットメントレベルの低下は忠誠心が希薄だった戦国時代と似たようなさまに見えます。また、少子高齢化によって労働人口は減少し、キャリア採用で優秀な人材を囲い込むためにジョブ型人事制度による俸給アップ、FA制や社内転職制度によるジョブとスキルのマッチングを図るあたりも、精神的報酬よりも経済的報酬を重視し、家臣が主人を選ぶ戦国時代と似たようなさまに見えます。

しかし、書籍の内容は普遍の真理である分、部下をマネジメントする立場以外の方々にも多くの教訓を与えてくれることでしょう。なぜならば、人は誰もが子であり、時に伴侶であり、親であったりします。人は人との関わりの中で生きています。よって、部下がいるかいないかに関わらず、心を惹きつける術を持つことは良き家庭人、社会人として有意義なことだからです。

5.それは先生にとってどんな出会いでしたか?

この本は自分が買ったものではなく、今は亡き父から譲り受けたことに大きな意味があります。父は厳格な人だったため、他者と軋轢を生みやすく、人心掌握に窮していたことでしょう。そのため、血を分けた私に同じ轍を踏ませまいと、この本を与えてくれたと想像しています。

仕事柄、私は多くの本を読むため、同じ本を何度も読み直すことは滅多にありません。しかし、書棚に目を向ければこの本が目に留まり、戦国武将の姿を借りた父が私を戒めてくれるのです。このように感じることができるのも、自分で買った本ではなく、父が与えてくれたからです。一冊の本は内容もさることながら、どのような出会い方をするのかに意味があると感じています。

-

- 安藤 浩之(あんどう・ひろゆき)

-

- 慶應MCCシニアコンサルタント

- 明治大学法学部卒、英国ウェールズ大学大学院卒(M.Sc取得)。

HOYA株式会社人事部を経て、1992年に産業能率大学総合研究所に入職。2004年同大学経営情報学部兼任教員、2006年主幹研究員、2008年同大学院総合研究所教授。2009年11月より現職。

組織・人材マネジメント、戦略的意思決定論を中心に企業内教育で活躍中。

登録

登録