夕学レポート

2019年01月07日

小野雅裕氏に聴く、ぼくらが宇宙に出る理由

平成最後のクリスマスの夜。

平成最後のクリスマスの夜。

丸ビルの講演会場に現れたサンタクロースは、オーディエンスの大半よりも若い、1982年生まれの小野雅裕氏だった。

アメリカ航空宇宙研究所(NASA)のジェット推進研究所(JPL)に勤める小野氏は、火星探査機の自動走行システムの開発などを本業とするResearch Technologistの肩書きを持つ。

講演では期待通り、宇宙開発の担い手のひとりとして最先端の話題も披露してくださったのだが、話はそこだけにとどまらなかった。まるで自律走行する火星探査機のように、「宇宙」に関するありとあらゆる領野を縦横無尽に走り回りながら、小野氏は、いわば「いま私たちが味わえる『宇宙』のフルコース」といった趣で数々の話題をプレゼントしてくれた。

私たちの多くは、まだ「宇宙」を正しく捉えられていない。

例えば、大空と宇宙の境界はどこか?

一般的には高度80㎞ないし100㎞以上が宇宙空間と定義されている。

商用宇宙旅行を目指すVirgin Galactic社のSpace Ship Twoが、有人で高度82.7㎞に達したのが2018年12月13日、この講演のつい半月前のことだった。この調子なら数年以内に宇宙旅行は実現しそうだが、この方法で楽しめる宇宙滞在は、せいぜい数分間に過ぎない。

もっと長く宇宙にとどまるには、例えば国際宇宙ステーション(ISS)のように、地上約400㎞の低軌道に乗る必要がある。400㎞というと遠いようだが、地球一周が4万㎞であることを考えると、その100分の1に相当する高さは、遠目に見れば地球表面ギリギリと言えなくもない。

そのさらに90倍も上方、通信衛星などがひしめく高度約3万6千㎞の静止軌道まで来ると、いよいよ球体としての地球が宇宙に浮かんで見える。

そこからさらに10倍、地球から約38万㎞の距離に、人類が到達したことのある最も遠い地がある。「月」だ。

地球の写真、と言ったときにあなたがイメージするのはどのような像だろうか。

もしそれが、「荒々しい月の地表面越しに、漆黒の海にぽっかりと上半分だけを浮かび上がらせている、青く小さい地球」だとしたら、それはきっとアポロ8号から撮られた一枚だ。

ちょうど50年前のきのう、1968年12月24日のクリスマスイブ。半年後に11号が達成する月着陸の前哨戦として、月周回軌道に入った8号の乗組員は、そこで日の出ならぬ「地球の出(Earthrise)」を目撃し、カメラに収めた。もちろん人類が初めて目にする光景だった。

あるいはあなたの脳裏に浮かんだのは、「正方形の宇宙空間にきれいな円を描いて浮かぶ、青い海と赤茶けた大地と渦巻く白い雲からなる地球」かもしれない。

「ブルー・マーブル(The Blue Marble)」と呼ばれるその最初の一枚は、最後のアポロ・ミッションとなったアポロ17号から1972年12月7日に撮られたものだ。

こちらもまた、虚空に浮ぶ「丸い地球」の美しさを余すところなく表現している。

そしてこれらの写真は、私たちがこの星の来し方と行く末に思いを馳せる際の、原像とでも呼べるものになった。

いや、順序は逆だ。

これらの写真こそが、半世紀前からこのかた、我々の思考を少なからずglobal(全球的)なものにしてきたのだ。

ところで、これら2枚のアポロの写真と違って、一般にはほとんど知られていない地球の「自撮り」写真がもう一枚ある。

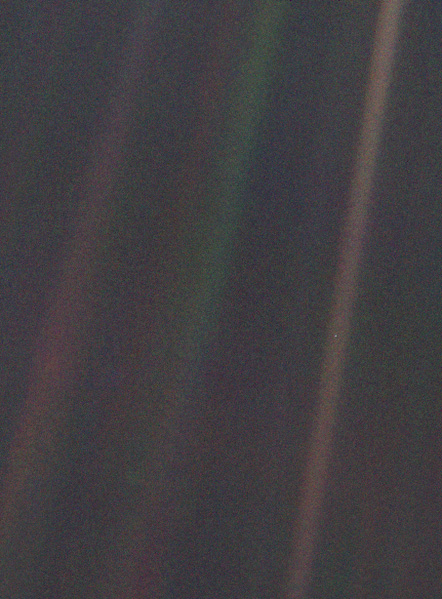

1990年2月14日、無人探査機ボイジャー1号は、木星や土星の近傍を観測しつつ足早に駆け抜け、ついに太陽系の境界付近まで達した。

搭載したカメラが機能を停止する前、最後の被写体に選ばれた地球に向けて、約60億㎞の彼方からシャッターを切った。

この距離では、地球はあまりに小さく、淡い青い点(The Pale Blue Dot)にしか見えない。写真を見ても、言われなければ、それが地球だとは到底判別できない。いや、教えられてもそれが地球だとはとても信じられないほどの、仄かな光の点。

だが、だからこそ、この一枚の写真は人類にとって大きな意味を持つ。

講演の最後に小野氏は、このPale Blue Dotについて述べた、故カール・セーガン博士の言葉を引用し朗読した。数十行に及ぶその全文は、小野氏の著書『宇宙に命はあるのか 人類が旅した一千億分の八』(SB新書)にも収録されているが、その一部をここにも引いておきたい。

「もう一度、あの点を見て欲しい。あれだ。あれが我々の住みかだ。あの上で、あなたが愛する全ての人、あなたが聞いたことのある全ての人、歴史上のあらゆる人間が、それぞれの人生を生きた。(中略)

我々の奢り、自身の重要性への思い込み、我々が宇宙で特別な地位を占めているという幻想。この淡い光の点はそれらに異議を唱える。(中略)

天文学は我々を謙虚にさせ、自らが何者かを教えてくれる経験である。おそらく、このはるか彼方から撮られた小さな地球の写真ほど、人間の自惚れ、愚かさを端的に示すものはないだろう。それはまた、人類がお互いに優しくし、この淡く青い点、我々にとって唯一の故郷を守り愛する責任を強調するものだと私は思う。」

若き日の小野氏が学んだMITことマサチューセッツ工科大学(その留学奮戦記は『宇宙を目指して海を渡る』(東洋経済新報社)に詳しい)、その所在都市にあるボストン美術館には、ゴーギャンがタヒチ時代に描いた一枚の絵が所蔵されている。

『我々はどこから来たのか/我々は何者か/我々はどこへ行くのか』

そう題された画家の問いは、私たち人類に共通普遍の問いであり、私たちが宇宙に出ていく理由でもある。

私たちは幼い。だからこそ私たちは、宇宙に行かなければならない。

私たちのちっぽけさを知るために。私たちの無力さを自覚するために。

そして私たち自身のかけがえのなさを実感するために。

これまで仰ぎ見ていた宇宙は、選ばれた者だけが到達できる約束の地だった。

でも今や、宇宙ビジネスや宇宙旅行といったかたちで、天から階梯が降ろされつつある。

手の届く宇宙が実現するとき、私たちはそこに何を持っていけるか。

いや、それよりも、何を置いていけるのか。

行くのは次の世代かも知れない。

だが、私たちに課せられた荷造りは、もう始まっている。

白澤健志

登録

人気の夕学講演紹介

2025年7月2日(水)

18:30-20:30

音楽界の変革と未来:ヴァイオリニストが見る可能性

廣津留 すみれ

ヴァイオリニスト

音楽業界の変遷や舞台袖の裏話、これからの「好きなことを仕事にする」生き方についてお話しします。

人気の夕学講演紹介

2025年7月10日(木)

18:30-20:30

家族と少子化の経済学

山口 慎太郎

京都大学大学院理学研究科 教授

科学的なデータと分析から浮かび上がる、これからの日本の家族と社会のありようについて、考えを深めていきましょう。

人気の夕学講演紹介

2025年7月18日(金)

18:30-20:30

残すに値する未来を考える

安宅 和人

慶應義塾大学環境情報学部 教授

LINEヤフー(株)シニアストラテジスト

都市集中型社会に対するオルタナティブ検討をこれまで7年半行ってきた活動から見えてきているfindings と意味合いについて議論します。

登録