ファカルティズ・コラム

2020年09月14日

「十把一絡げ」に気をつけよう

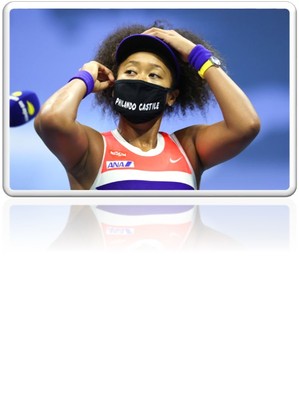

大坂なおみ選手のテニス全米オープン、2度目の優勝おめでとうございます!

さらに車いす部門では男子シングルスで国枝慎吾選手が7度目、女子ダブルスでは上地結衣選手が3度目と、とても嬉しい結果となりました。

さて、大坂選手についてはその強さだけでなく、今回は「7つの黒マスク」についても話題となりました。

7枚のマスクひとつひとつに理不尽な暴力の犠牲となった黒人被害者の名前を入れ、それによって差別への抗議を行ったのです。

7枚というのは決勝までの全試合数。それだけ「絶対優勝する」という気持ちが強かったのだと思いますし、それもまた今回の全米オープンに対するモチベーションにもなったのでしょう。

フィジカルだけでなく、彼女のメンタルの成長がより実感できます。

しかし、そんなうれしく、社会的意義のある話題なのに、少しネガティブな話も伝わってきました。

ある新聞社が「大坂なおみの人種差別抗議に国内外で温度差 スポンサーの微妙な事情」という記事を配信したのです。

要約すると、大坂選手のスポンサー企業のうち、米国企業は彼女の(マスクによる)人種差別への抗議を「素晴らしい」と表明したが、日本企業は「人種差別の問題と本業のテニスを一緒にするのは違うのでは」などと微妙な反応を示している、とのこと。

この記事がTwitterで引用され、「どこのクソ企業だ?」などとその日本企業を特定しようという動きまでありました。

私も、日本企業がそうしてCSVの重要性に未だに気づいていないとしたら嘆かわしいことだと思います。今や、「芸能人やアーティスト、アスリートが政治や社会の話をするな」という時代はありませんから。

しかし、私は「本当にそんな企業があるのだろうか?」と疑問を持ちました。

そこでこんなツイートをしました。

————-

(その新聞社が)企業名明かせないのなら、ただの捏造の可能性もあります。捏造ではないにしても、企業関係者とやらが広報や宣伝部でないなら、それは各企業の声ではなく、単なる一個人の感想でしかありません。つまり、クズ日本企業が存在するとは限りません。

————-

これに対しては多くの「いいね」ももらいましたが、こんなリプライもありました。

————-

その人材を雇っているのはその企業であり、もしそんな人材を野放しにしているとしたらその企業はクズと言えると思います

————-

やっぱりこう考える人はいるか、と残念な気持ちになりました。

ある程度の規模の組織であれば、どこでも一定数のダメな人はいますし、クズとまで言わなくても多様な意見があるのは当然です。十把一絡げで決めつけるのは危険なのです。

企業はその人の価値観まで評価して採用を決めてはいませんし。

しかし、こうした「十把一絡げで考え、語る」人が多いのが現実です。

こうした思考や語りが、『連座の誤謬』と呼ばれる屁理屈(詭弁)のひとつです。

時代遅れの発言をした社員がいるからと言って、その会社は「クソ企業」でしょうか?

(今回の件は広報部の公式発言でもありませんし)

「日本企業はダメ」と言いたいがために、海外と比較し、非公式な発言を取り上げる。新聞社の意図的な「連座の誤謬」とすら思えてしまいます。

この連座の誤謬は、今回の「クソ企業」のように、「レッテル貼り」がセットであることが多いので、実は見分けやすい屁理屈です。

十把一絡げにしてその集団に名前をつける。それも悪意のある「蔑称」として。その方が叩く方も罪悪感が薄くなりますし、第三者を自説に誘導しやすくなるからです。

「アニオタ」などは最近はかなり市民権を得ましたから、さほど蔑称とは感じなくなりました(私も自己紹介で「まあまあアニオタです」と言いますし)が、それでもまだ抵抗を感じる方はいます。

しかし「ネトウヨ」やその対局である「ブサヨ」は明らかに悪意あるレッテル貼りです。他にもSNSでよく見かける「工作員」「放射脳」「情弱」「社畜」に最近では「上級国民」、はてはあえて「中国人」でなく「シナ人」と呼んだり…私たちはあまりにも安易にレッテルを貼り、良心の呵責を感じることなく叩いています。

さらにやっかいなのが、意図的な「叩き目的の十把一絡げ」だけでなく、私にリプライしてきた方のように「悪気なくやってしまう」人も多い、ということ。

この現実を私たちは認識すべきです。

かく言う私も、連座の誤謬をやってしまったことがない、とは言い切れません。

いや、確実にやってしまったことがあります(笑)

重要なのは、「自分は悪気なく連座の誤謬をやってないか?」と自問すること。

そのためにも「レッテル貼り」の言動に気をつけること。

それが他者をミスリードしたり、傷つけることを少しでも減らすことに繋がるのです。

登録

人気の夕学講演紹介

2025年7月2日(水)

18:30-20:30

音楽界の変革と未来:ヴァイオリニストが見る可能性

廣津留 すみれ

ヴァイオリニスト

音楽業界の変遷や舞台袖の裏話、これからの「好きなことを仕事にする」生き方についてお話しします。

人気の夕学講演紹介

2025年7月10日(木)

18:30-20:30

家族と少子化の経済学

山口 慎太郎

京都大学大学院理学研究科 教授

科学的なデータと分析から浮かび上がる、これからの日本の家族と社会のありようについて、考えを深めていきましょう。

人気の夕学講演紹介

2025年7月18日(金)

18:30-20:30

残すに値する未来を考える

安宅 和人

慶應義塾大学環境情報学部 教授

LINEヤフー(株)シニアストラテジスト

都市集中型社会に対するオルタナティブ検討をこれまで7年半行ってきた活動から見えてきているfindings と意味合いについて議論します。

登録