今月の1冊

2025年11月11日

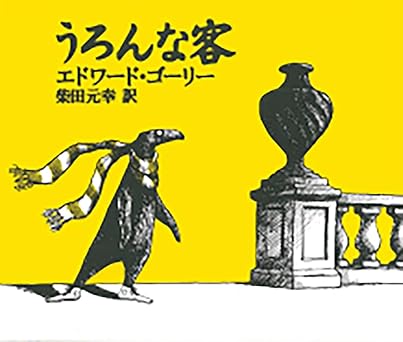

エドワード・ゴーリー著『うろんな客』

今年、生誕100年である。

エドワード・ゴーリー。絵本作家であり、詩人であり、イラストレーター。舞台の美術や衣装も手がけた。Edward Goreyの綴りを入れ替えたいくつものペンネームを使った。バレエが大好きで、振付家バランシンの大ファン。毛皮のロングコートにスニーカー、手指にはいくつもの指輪、目を引くファッションでNYを歩いた。そう、多彩な才能を持つアーティストだった。そしてもちろん、『うろんな客』の作者である。

手にとって、読んで、絵を見て、おもしろい。

英語、日本語、リズムにのって、音を感じて、声に出して、おもしろい。

数ある作品のなかでもひときわ魅力を放つ一冊。

さらに作者のエドワード・ゴーリー、彼自身もおもしろい。

さて、まず手にとってみよう。

すこし山吹色に寄った、あざやかな黄色。絵本らしい表紙。縦13.3センチ、横16センチ、文庫本よりひと回り大きいくらい。絵本にしてはかなり小さい。その表紙に出で立つはふしぎな動物。目をぎょろつかせ、首にマフラー、手をぶらつかせて、つるりふっくらとした体に、足にはスニーカー。“うろんな客“に違いない。

“うろん”、ひらがななのがいい。

言葉の意味がよくわからないままでもさほど気にならない。想像してもいいし、むろん調べてもいい。う“うろん”の“う”は胡散臭いの“胡”、一文字で十分にあやしい。わくわくする。なにかちょっといいものを見つけたときの、子どものころ日常にあふれていた感覚。しばらく忘れていたが本書との再会で思い出す。

めくってみよう。

When the answered the bell on that wild winter night,

There was no one expected – and no one insight.

風強く 客もなきはず 冬の夜

ベルは鳴れども 人影皆無

うろんな客がやってきたらしい!

予想通りの始まり。なんてことない。それなのに心がざわつく。同時に心が躍る。

なんて粋なんだろう!

左ページにゴシック体で英語の文章。その下に縦書きで日本語。斬新だ。バランスがとれ美しい。文章のまわりには白地が広がり言葉の余韻を響かせる。

右ページにはペンとインクで描きこまれた挿絵。エッチングを思わせる細くて硬い線が、やわらかに風を吹かせ、不穏な空気を夜に漂わせる。見事だ。一ページ目からゴーリーのアート世界に魅せられる。

Then they saw something standing on top of an urn.

Where peculiar appearance gave them quite a turn.

ふと見れば 壺の上にぞ 何か立つ

珍奇な姿に 一家仰天

次のページでやって来た客が現れる。文章もかたちを現す。

“winter night”、“one insight.”。” top of an urn.”、 ”quite a turn. ”

英文は韻をふんで、詩になっている。

風強く 客もなきはず 冬の夜 ベルは鳴れども 人影皆無

ふと見れば 壺の上にぞ 何か立つ 珍奇な姿に 一家仰天

日本語は七五調で、短歌だ。さいごの七は四字熟語に整う。

目に、耳に、口に、リズムが心地よい。文章がすばらしく、おもしろい。

“night”、“expected”、“peculiar”

なんてすてきな響き。日本語にはないtやxの音。出会ったときから私のお気に入り。

人影皆無、一家仰天、直立不動、馬耳東風、突如出現、一人満悦、、、

漢字の読み方や熟語の意味、いま読んでも勉強になる。仕事や日常では使わないけれど母国語として知っていたらすてき、そんな言葉がたくさん。

ここで改めて気づく。

翻訳もおもしろいことに。

絵本や小説は文化を背負った言葉の芸術である。だから翻訳は作品の印象を大きく左右し、難しい。原作の世界観や作者の意図を損なわずに、直訳では届かない余白や文脈をそっと織り込む。翻訳とはそんな創造的で美意識の問われる仕事だ。

「イラストレーターである前に文書家である」と自負していたゴーリーの文章。多くが韻を踏んだ見事な詩文になっている。それを日本語で受け止め、意味を伝えつつ、応えるかたちとして、翻訳者の柴田元幸さんは短歌を選んだ。柴田さんは長く東京大学で教鞭をとられた文学研究者であり、あとがきによると歌人・水原紫苑さんの助言も得たという。知って納得し、見事な翻訳に改めて感服する。

「形は非常にかっちりしていて、にもかかわらず中身はシュール、というずれがポイントだと思う。」と柴田さん。そうだ、この“ずれ”がおもしろい。

ゴーリーも、日本文学の粋に満ちたこの翻訳をおおいに喜ぶに違いない。

1925年、米国イリノイ州シカゴに生まれる。1歳半で絵を描き始め、本を読み始めた(本人談)。父は事件記者、両親は離婚。母に溺愛されながらも大恐慌の暗く不安な時代に、IQ165の天才少年は育った。

ハーバード大学への入学を控え従軍。当時、優秀な若者たちは暗号解読や敵国文化の研究に配属された。彼はここで日本文化に出会い、文学に惹かれた。『源氏物語』を世界最高峰の作品と評し、俳句にも深い興味を示している。兵役後、ハーバード大学仏文科に進学。まわりが作家や記者を志すなか、彼はシュルレアリズムや日本文学に興味を持った。彼の文体や感覚はこうしてつくられていく。

卒業後、書店でアルバイトをしながら文章やイラストを書き、舞台デザインを手伝ったりしたのち、28歳でニューヨークに移り住む。出版社でブックデザイナーとして働きながら、一冊目の著作、『弦のないハープ』を刊行。このころから、意味からの脱却でバレエに革命を起こした振付家バランシンに傾倒し、彼率いるニューヨークシティバレエの公演に通い続けた。彼の作品には残酷さやナンセンスもあり、発表当初は「子どもには読ませられない」と批判されたが、次第に大人の読者を魅了し、ファンを増やし、やがてベストセラー作家となった。2000年、心臓発作で逝去(享年75)。その年に本書をはじめ日本語訳が次々出版された。

初版より70年。生誕100年。いまもエドワード・ゴーリーとその作品は変わらず、おもしろい。

本はまず楽しむためにある。読者が自由に読んで楽しんでいい。自由におもしろがっていい。本をとおして新しいことを知ったり、好奇心がかきたてられたり、しばらく思考したり、作者に出会ったり、もする。それらによってますますおもしろくなる。ゴーリーの『うろんな客』は、本がもたらしえる豊かなおもしろさ、という実に基本に改めて気づかせてくれる。

(湯川)

登録

人気の夕学講演紹介

2026年1月20日(火)

18:30-20:30

資本主義と民主主義の幸せな結婚は終わったのか?

大澤 真幸

社会学者

なぜ資本主義と民主主義とが背反しあうようになったのか。それに対して私たちは何をすべきか。揺れ動く現在を考えます。

人気の夕学講演紹介

2026年1月27日(火)

18:30-20:30

利休のわび茶

千 宗屋

武者小路千家第十五代家元後嗣

2040年の千利休四五〇年忌を見据え、利休研究の今とゆかりの道具や確実な茶会記を紐解くことでその実像に迫ります。

いつでも

どこでも

何度でも

お申し込みから7日間無料

夕学講演会のアーカイブ映像を中心としたウェブ学習サービスです。全コンテンツがオンデマンドで視聴可能です。

登録