夕学レポート

2010年05月19日

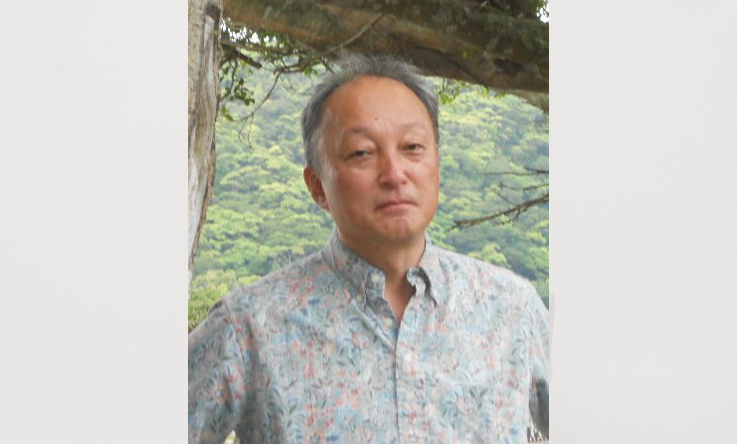

「イノベーターは、人の心に火をつける」 伊丹敬之さん

伊丹敬之先生の東京理科大学での役職名「総合科学技術経営研究科長」をカタカナ表記すると「ソウゴウカガクギジュツケイエイケンキュウカチョウ」となる。

案の定、ご紹介の際に言い間違えてしまったところ、

「当校の学長も正確に言えたことが一度もない。やっぱり彼も間違えた(笑)」

「こんな舌を噛みそうな名前は止めて、シンプルにしようということで“イノベーション研究科”になる予定です」

とのこと。

たいへん失礼をいたしました!!

さて、伊丹先生が「イノベーション」を重視するのは、大学院の名称問題だけではない。

日本の産業の生きる道が、「イノベーション」に集約されると考えているからである。

少子・高齢化が劇的に進む日本では、内需振興には限界がある。

外に目を転ずれば、中国大陸という巨大市場が、いままさに開花の時期を迎えている。この巨大新市場は、日本の産業構造を決定する可能性を秘めている。

戦後日本の産業構造が、アメリカ大陸という市場の要求に応えること決定してきたように、中国大陸を発信源とした産業構造転換が起きなければ日本は成長できない。

その鍵を握るのは、「イノベーション」に他ならない。

伊丹先生の「イノベーション」定義は、二つの点で、一般論とは異なる。

ひとつは、技術革新そのものに重きを置かないこと。

新技術云々よりも、それによって人間の社会生活が大きく変わるかどうかである。

いまひとつは、シュンペーター流の「創造的破壊」という言葉を使わないこと。

破壊は目的ではなく、手段のひとつである、むしろ目的は創造or建設、つまり「破壊的創造(建設)」であるべきだ。

イノベーションのプロセス論にも、伊丹節が冴えわたる。

1)筋のいい技術を育てる

2)市場への出口を作る

3)社会を動かす

この三段階を経て、はじめてイノベーションは実現するという。

技術は、作るものではなく、育つもの、育むもの。農業のメタファーがフィットする。

逆に、市場への出口は、見つけるものではなく、作り上げるもの。ないものは作ればよい。

伊丹先生は、シーズ開発、マーケティング戦略という言葉を、意識して使わない。

安易なカタカナ語、わかったような錯覚に陥る専門用語を排して、自分で選び取った力のある言葉を組み合わせて使う。

講演では、文系出身者が多い丸の内を意識したうえで、あえて「1)筋のいい技術を育てる」に絞って、たっぷりと伊丹節をお話いただいた。

説明は省くが、是非『イノベーションを興す』を読んでいただき、真髄を嗅ぎ取っていただきたい。

「イノベーションとは、感動を触媒として発生する人間力学である」

伊丹先生は、そう喝破する。

その人間力学の中心にあって光り輝く存在が「イノベーター」である。

感動は、「人のこころに火を着ける」ことからはじまる。

従業員、取引先、顧客等々、自らを取り巻く全ての人々の「心に火をつける」のが、イノベーターの唯一の、そして重要な役割になる。

豊田佐吉しかり、松下幸之助しかり、本田宗一郎しかり、小倉昌男しかり。

皆、「人の心に火をつける」達人であったと言われる。

優れたイノベーターは、死んだ後でも「人の心に火をつける」ことができるようだ。伊丹先生の心に火をつけたのは、本田宗一郎であった。

彼の伝記を書くためにホンダ関係者のインタビューや資料読み込みを繰り返す中で、強く感じ入ったという。

「やってみもせんで、何がわかる」

本田宗一郎が残したという言葉は、近々刊行される伝記の副題として刻まれることになっているそうである。

皆さま、乞うご期待!!

登録

人気の夕学講演紹介

2025年7月2日(水)

18:30-20:30

音楽界の変革と未来:ヴァイオリニストが見る可能性

廣津留 すみれ

ヴァイオリニスト

音楽業界の変遷や舞台袖の裏話、これからの「好きなことを仕事にする」生き方についてお話しします。

人気の夕学講演紹介

2025年7月10日(木)

18:30-20:30

家族と少子化の経済学

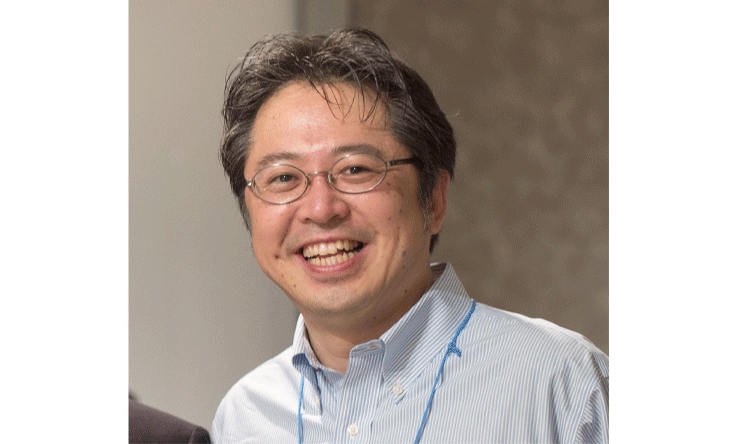

山口 慎太郎

京都大学大学院理学研究科 教授

科学的なデータと分析から浮かび上がる、これからの日本の家族と社会のありようについて、考えを深めていきましょう。

人気の夕学講演紹介

2025年7月18日(金)

18:30-20:30

残すに値する未来を考える

安宅 和人

慶應義塾大学環境情報学部 教授

LINEヤフー(株)シニアストラテジスト

都市集中型社会に対するオルタナティブ検討をこれまで7年半行ってきた活動から見えてきているfindings と意味合いについて議論します。

登録