夕学レポート

2016年10月13日

日本人よ、変わることを恐れるな 夏野剛さん

今から20年前と現在、私たちの生活はどう変化しただろうか。

今から20年前と現在、私たちの生活はどう変化しただろうか。

「例えば、人との待ち合わせを考えてみて欲しい」と夏野剛さんは言った。「渋谷のハチ公前で17時」と電話で約束しなければ待ち合わせができない時代だった。しかし、現在では場所すら決めずに、LINEで「今どこ?」と連絡を取り合い、待ち合わせ場所を決める。友達の電話番号すら知らなくても連絡がとれる。読んだら既読が付く。私たちの生活は劇的に便利になった。

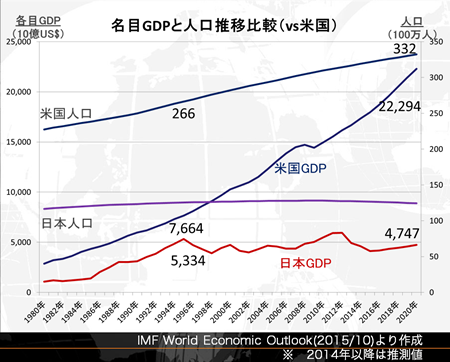

では、この20年日本のGDPはどれだけ成長しただろうか。

データが示しているように、日本のGDPは1994年から2014年までの20年間停滞気味である。反対に、米国のGDP成長率は137%の成長率である。そこで、再びこの20年のあいだ日本で何が起きたか振り返ってみる。

1996年 ヤフージャパン設立

1997年 楽天設立

1998年 アマゾンジャパンサービス開始

2008年 日本でiPhone発売開始

一気にIT化が進んだ。日本のITテクノロジーがアメリカに劣っているわけでも遅れているわけでもない。だが、これだけGDPに差が出てしまったのはなぜなのか。結論から言ってしまえば、日本とアメリカのGDP成長率の差は「変わること」に対して保守的か否かである。

21世紀現在、以下三つのIT革命が進行していることを夏野さんは指摘された。

第一の革命「効率革命」

第二の革命「検索革命」

第三の革命「ソーシャル革命」

様々なものが電子化されて効率化が進み、知りたい情報は検索すればすぐに手に入る。そして無名の一個人が情報を発信可能となった。さらに、もう一つのIT革命が始動しはじめた。

第四の革命「AI革命」

である。AIは2015年、画像認識能力で人間を越え、Iotの出現で、今まではなんとなくであったものが、数値化して証明できるようになりつつある。2045年にはAIが人間を超えるとも言われている。AIの出現によって、「消える職業」がまことしやかに囁かれているが、悲観することはないと予測する。今から40年前にあった豆腐屋も人力車も現在ではほぼ存在していない。また、AIにとって代わられる職業は意外にも高学歴の職業が多いのではと夏野さんは考える。パターン化できる作業よりも、客の服装から化粧、喋り方から好みを判断するアパレル店員のほうがヒトに向いている。つまりはヒトなのだ。

今まで述べてきたように、私たちの生活はものすごい勢いで変化している。しかし、アメリカと比較して”変化しなかったもの”は、”ヒト”である。つまりは日本人。レジュメに沿って言えば、個性軽視、議論軽視、予定調和好きで、どこか他人事でも許されるぬるい社会がいけない。

うん。耳が痛い。個性を軽視すれば面白い人材が育たない。議論し摩擦が生じることによって、イノベーションが生まれる。しかし、日本では根回しの方が横行している。人口が減少している時代、他人ごとのように、皆がなんとなくダメだと思っていることを放置していると大変なことになる。日本と比較すると、アメリカ人は様々な人種で成り立っている国で「あ・うん」の呼吸的なものがない。他人は自分とは違う前提で接するから、前述した日本人の特徴と言えるべきものがない。そこに新しいものを取り入れる力、変化を恐れない力がある。しかし、日本には大きなポテンシャルを持っている。豊富な資金力(1,700兆円超の個人金融資産)、教育水準の高さ、労働意欲の高さなどである。ヒトが変われば、まだまだ成長する可能性はある。

では、どこから変えていくか――― まずはリーダーからである。高度成長期には、皆の不満を最小限に抑えられるリーダーが優秀とされた。例えるなら、大岡越前の三方一両損。しかし、これからは「率先垂範型」のリーダーが必要である。自分が率先して見本を示していくようなリーダー。それが成熟社会のリーダー像である。

講演後の質疑の回答も、夏野さんらしく魅力的であった。サテライトから質問を寄せたのは60歳の男性。「変わることを恐れないために気をつけることは?」という問いに対して、「年齢を忘れること」という回答に惚れ惚れした。かくいう私も現在、18歳の子たちとともに大学で学んでいる。欧米では私の年齢で大学に行くなんて珍しいことではない。しかし、日本ではまだまだ珍しい。夏野さん曰く「日本は年齢による差別が激しい」とのことで、世界の先進国の中では遅れている。実際は年齢差よりも個体差のほうが激しいわけで、一律性を重視しすぎなのが多様性のない社会にしてしまっている。

そして、「イノベーションはどうやったら生まれるか?」という質問に対しては、「義憤」から生まれると言った。これは初めて聞いた話。「私憤」(自分の怒り)ではなく「義憤」(正義心から生まれる怒り)がイノベーションを生む。世の中の不公平に対して怒りを覚えることで、賛同者が得られるそうだ。そのためには自分のスタンダードを持つこと。ヒトを変えようと啓蒙することは不可能。日本人の九割は保守的である。しかし、あとの一割は新しいものが大好きで変化を求める。その人たちが、楽しく生きていることを見せつけてやることが大事と強調された。

「変わることを恐れてはいけない」。過去三回、夏野さんの講演はこの言葉で締めくくられたそう。一番伝えたいメッセージをこちらでも最後に持ってきて、この文章の締めとしよう。

(ほり屋飯盛)

登録

人気の夕学講演紹介

2024年7月19日(金)18:30-20:30

不易流行の経営学を目指して

~稲盛経営哲学を出発点として~

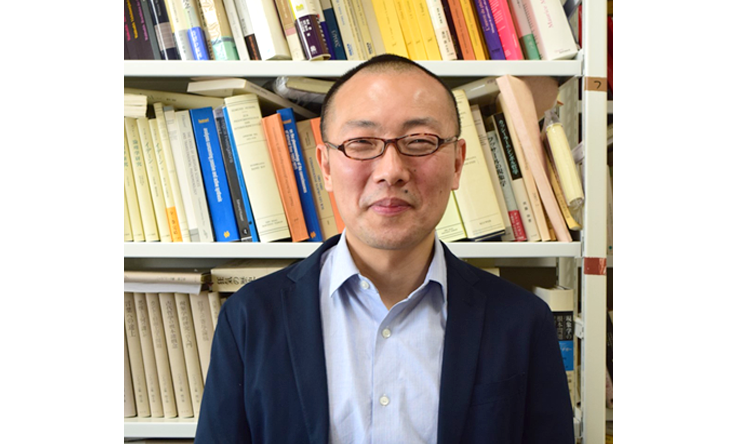

劉 慶紅

慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授

日本経営倫理学会常任理事

稲盛経営哲学に学びながら、人間性を尊重し、利潤追求と社会貢献の統合をめざす経営学理論を構築する、新論が真論となり、不易流行の経営学として結実することを目指して。

人気の夕学講演紹介

2024年7月23日(火)18:30-20:30

『VIVANT』とテレビ局社員

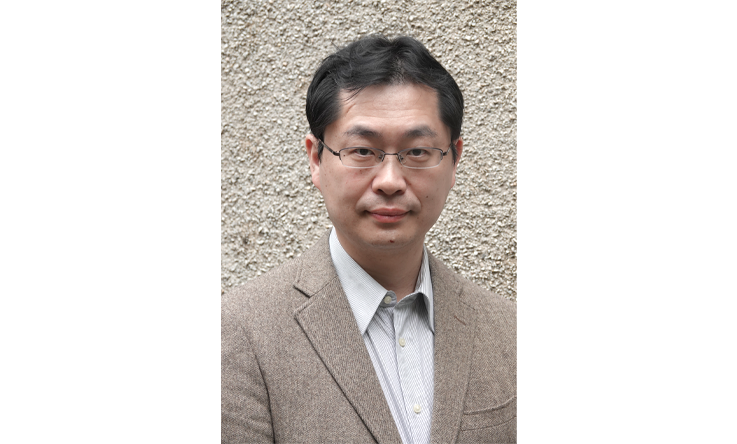

福澤 克雄

(株)TBSテレビ コンテンツ制作局ドラマ制作部、演出家・映画監督

私にとっての道は、TBSにありました。『VIVANT』は、同じような夢を持つ若者たちの道標になってほしい、そんな思いも込めてチャレンジした作品です。日本のドラマ界、映画界を目指す皆様、夢はあるけど方法がわからない皆様の一助になればと願っております。

いつでも

どこでも

何度でも

お申し込みから7日間無料

夕学講演会のアーカイブ映像を中心としたウェブ学習サービスです。全コンテンツがオンデマンドで視聴可能です。

登録