DX時代の組織と働き方

-

-

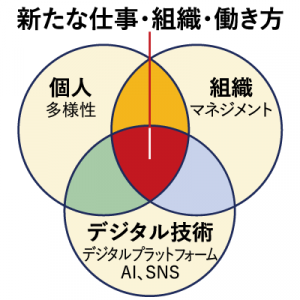

デジタルの視点から仕事や組織・働き方をデザインする

“組織”とは本来、「複数人による意識的に調整された活動やシステム」を指します。しかし、技術や人材の多様化が進む現代において、組織の形態や在り方は大きく変化し、もはや一つの集合体という概念にとどまらなくなっています。こうした変化に柔軟に対応するためには、新たな概念や潮流を正しく理解し、デジタルトランスフォーメーション(DX)を通じて、組織や働き方を再構築する必要があります。

デジタル技術を活用した組織改善の必要性は明らかです。しかし「では実際に何をすればいいのか」と立ち止まっている人は少なくないのではないでしょうか。

最初の一歩は大掛かりである必要はありません。日々の業務に小さな工夫を重ねることで、確かな前進は十分に可能です。本プログラムは、共進化する組織・テクノロジー・社会の中で、デジタル技術を土台に仕事・組織・働き方をどのようにデザインし、自らはどう行動すべきかを、最先端の学術知・実践知に基づいて探求します。

- 対象

-

- デジタルを活用して従来の組織マネジメントや働き方の課題を解決したい方

- 新たなビジネスを作るための組織づくりや働き方を探究したい方

- 企画立案・戦略立案・変革プロジェクトなどに従事するリーダー

- 講師

- 開催形態

-

ハイブリッド(キャンパス/オンライン)

- 日程・時間

-

1 2 3 4 5 6 2025年

6/11

(水)

18:30-21:302025年

6/26

(木)

18:30-21:302025年

7/17

(木)

18:30-21:302025年

8/6

(水)

18:30-21:302025年

8/20

(水)

18:30-21:302025年

8/27

(水)

18:30-21:30

- 参加費

-

170,500円(税込)

→ 割引制度・キャンセル規定

- 定員

-

25名 (法人派遣は1社につき4名まで)

- 進め方

セッション2~5はケースメソッドで進めます。「個人研究(事前課題)→グループディスカッション→クラスディスカッション→まとめ・レクチャー」の流れとなります。個人研究ではケースを読み込み、ディスカッションの準備をします。

セッション4・5のケース教材は英語ですが、セッション自体はすべて日本語で進行します。自動翻訳ツールの使い方についても解説がありますので、英語に自信がない方でも安心してご参加いただけます。なお、本分野では最新の情報がまだ翻訳されていないことも多いため、母国語以外の言語から情報を得る機会としても、本セッションを活用していただければと思います。

- 修了基準

全セッションの参加と課題への取り組みを評価して認定

欠席の際は指定期間内の録画映像視聴・必要な課題等の提出をもって参加とみなします。

SESSION

- SESSION 1

-

デジタル投資と組織パフォーマンス

テクノロジーの進化は、現代の企業経営に大きな影響をもたらし続けている。

DXをはじめとするデジタル投資が組織パフォーマンスに与える影響およびDX時代に求められるマネジメントのあり方を理解する。

- SESSION 2

-

境界を超えたオープンな働き方/イノベーション活動

世界で最初にオープン・イノベーションの仕組みを構築したのは、2001年にイーライリリー社の社内ベンチャー事業として立ち上げられたクラウドサイト「InnoCentive(イノセンティブ)」であると言われている。InnoCentiveは、企業が抱える研究開発課題を公開し、世界中の科学者・技術者から解決策を募るプラットフォームとして、これまでにNASA、ボーイング、P&Gなど、数多くの組織の課題解決に貢献してきた。

デジタル技術の活用による、組織の枠を超えたオープンなイノベーション活動を実現するには、競争を前提としていた企業組織が情報を公開し、外部コミュニティとの協働体制へと移行する必要がある。そのためには、自社のマネジメントを変革することが不可欠である。

本セッションでは、InnoCentiveのケースをもとに、組織がいかにしてコミュニティと協働し、協創を実現するかを考察する。

ケース

イノセンティブ・ドットコム

- SESSION 3

-

“デジタルプラットフォーム”とどう向き合うか

ライドシェアという革新的なビジネスモデルを生み出したUberは、急速な成功を収めた一方で、各国の法制度と摩擦を生み、激しい賛否両論を巻き起こした。そのビジネスモデルが、既存の規制を超越するものであったためである。

デジタルプラットフォームの出現により、ビジネスや組織の構造そのものが変革に晒されている。

本セッションでは、Uberのケースをもとに、新たな価値を創出するビジネスモデル、ステークホルダーを巻き込んだエコシステムの構築について議論する。ケース

ウーバー: 世界の移動手段を変革する

- SESSION 4

-

“ソーシャルメディア”で広くつながる

SNSやオンラインコミュニティは、今や私たちの生活に不可欠な存在となっている。

「PatientsLikeMe」は、同じ病を抱える人々がつながり、共感やアドバイスを共有できる米国のオンラインコミュニティである。多くの人にとって最終目標は病気の治癒だが、同じ境遇にある人と絆を結ぶことができれば、希望を持つことができるかもしれない。

しかし、デジタル技術は人々の知識共有や創造の方法を大きく進化させた一方で、情報漏洩やフェイクニュースといったリスクも孕んでいる。

本セッションではPatientsLikeMeのケースから、ソーシャルメディアの功罪を見つめ直し、組織活性化やイノベーションへの応用可能性を検討する。

ケース

PatientsLikeMe: An Online Community of Patients

- SESSION 5

-

AIの活用と組織のあり方

米国の衣料品大手GAPは、アパレル産業がデータビジネス化すると見据え、各ブランドのクリエイティブ・ディレクター職を廃止しAIをチームの一員として取り入れた。ビッグデータを活用することで、顧客ごとのニーズに対応することを目指したのだ。

AIの活用は経営のあり方に不可逆な変化を与え、AIが“部下・同僚”になる時代に、組織や個人はどう対応すべきかが問われている。

本セッションでは、GAPのケースを通じてAI時代における組織の対応策を考察する。

ケース

Predicting Consumer Tastes with Big Data at Gap

- SESSION 6

-

未来の経営・組織・働き方

テクノロジーを活用した柔軟な働き方、多様性(DE&I)や人的資本を重視した組織運営等、未来のあるべき組織の姿が盛んに議論されている。

本セッションでは、多分野の知見を統合しながら、自らの組織が目指す未来像を探究する。

- ◎

参加者アンケート

- アカデミックな理論から最新の研究事例まで、普段の実務では触れる機会が少ない学びを統合的に提供いただきありがとうございました。また、受講者の発言を上手く言語化しながら議論を深めていく清水先生のファシリテーションが素晴らしいと感じました。

- 最新の研究を紹介いただいたことで、自身の体感と比較しながら頭の整理をすることができた。DXの潮流そのものが変化の激しい正解のない状況であり、だからこそ一定のフレームワークを元に自分の頭で打つべき手を考えなければならないことが理解できた。

- これから社内にデータ分析基盤を展開し、文化を浸透させようとしている組織に所属しているため、GapのケースはAIの使いどころを考える上でとても学びがあった。

- 普段ぼんやりと感じていることが整理でき、大変勉強になりました。清水先生の研究分野が、今後の日本企業の発展の支えになっていくのだと感じました。AI活用、DX推進に向けたヒントを発信し続けてください。

- ”DX”と聞くと、遠ざけてきましたが、分かりやすく身近な内容として受け入れることができました。ありがとうございました。

- SNSを活用した顧客とのつながりについてのヒントを頂きました。自社での展開を検討していこうと思います。

- 手間ではあったが、翻訳ソフト(DeepL)を使う機会を得たことがよかった。ディスカッションを通じて、他の受講者の考えや取組みを伺う機会を得たこともよかった。清水先生のディスカッションの進め方は、傾聴の姿勢が非常に素晴らしく丁寧で参考になりました。

- 多様なビジネスモデルに対するプラスの側面を捉えたうえで、グループ討議や講義を通じてマイナスの側面についても考えを深めることができ、毎回新たな発見がありました。

- イノベーションの起こし方やビッグデータ活用と会社業績、AI利活用と会社業績、プラットフォームビジネスの要諦など、普段の業務で効果があると確信が得られないまま企画していたことを、最新の事例研究に基づいたディスカッションを通して自分なりに考えて言語化できたことは非常に有意義でした。一方でもっと深く知りたいと感じ、前向きな意味で時間が足りなかった。一つ一つの事例をもっと深掘りして参加者と議論をしてみたかったです。具体的にはインターバルを3週間くらいにして課題の負荷を増やし、全7~8回にして4~5カ月がかりくらいでやりたかった。それくらい価値のあるテーマだと思いました。

- 今後のAIやDXによる変化に対する情報感度を高めるとともに、DEI経営、人的資本の活用の観点からも、組織変容に繋げていく必要性を改めて感じた。

- 非常に勉強になりました。参加者とのディスカッションも有意義なものとなりました。

- 各事前課題に取り組み、多様なビジネスモデルに対するプラスの側面を捉えたうえで、グループ討議や講義を通じてマイナスの側面についても考えを深めることができ、毎回新たな発見がありました。