ファカルティズ・コラム

2024年02月19日

『思う』と『考える』の使い分け

皆さんはレポートや感想文を書くとき、『思う』と『考える』の使い分けにで悩んだことはありませんか?

「〇〇に変えたほうが良いと思います、と、変えたほうが良いと考えます、のどちらにしよう?」

「『思う』が多いのでここは『考える』を使おうかな?」

など、私も学生時代から社会人時代まで、何度も悩んだ経験があります。

皆さんはこの2つの言葉、どのようなニュアンスの違いを感じますか?

やはり多くの方は、『考える』の方が「ちゃんと(論理的に)考えた」感じが、そして『思う』は「直感的に思いついた」感じがすると思います。

また、『思う』よりさらに論理的度合いが低い表現に『感じる』もあります。

こちらはより感情・感覚的、つまりアタマで考えたのでなくココロや肌感覚のニュアンスが強くなります。

とすると、ビジネスの場面ではおのずと『考える』がメインになるのは当然です。

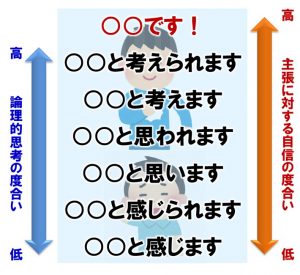

しかしここでもうひとつ、『考える』『思う』『感じる』を少し変えた表現があります。

それが『考えられる』『思われる』『感じられる』です。

では、それぞれ元の『考える』等とのニュアンスの違いは何でしょうか?

「原因は○○と考えます」と「原因は○○と考えられます」を比較すると…

はい、『考える』の方が主観的な印象があるのに対し、『考えられる』には客観的な印象が感じられるはずです。『思われる』と『感じられる』も同様ですね。

そして「説得力」という視点で見ると、この『られる』の方に軍配が上がります。なぜならば、「客観的表現=説明者の(説明内容に対する)自信の表れ」と受け手が感じるからです。

しかし、「と考えられます」以上に説明者の自信を感じさせる表現があります。

それは「○○です」と言い切る、断言することです。

外国人ビジネスパーソンは、しばしば「日本人はなぜ会議で“ I think that ~ ”が多いのだろう?」という疑問を抱くそうです。

ビジネスにおいて唯一の正解はありませんから「と考えます」の方が「他の選択肢も否定しない」謙虚かつフェアな物言いであることは確かです。

しかしこの「謙虚さ」は反面「自信のなさ」に受け取られかねませんから、対外国人だけでなく顧客や上司に対しても「頼りない」印象を与えてしまうリスクがあります。

だから時には「原因は○○です」と言い切ることも必要です。

実は私もある提案を書類でまとめたときに、「です」という断言をひとつも入れていなかったために「人を説得しようとする意志が薄い」と指摘された経験があります(笑)

もちろん何でも、そしていつでも「断言すれば良い」というわけではありません。

他の選択肢を否定しない「○○と考えます(考えられます)」といったフェアな表現を中心に、特に強調したいポイントなどは「○○です」と言い切りましょう。

さて、こうして考えると、自分の意見や感想などを表明する際の表現は以下のような形で整理できます。

これも参考に、皆さんなりの『思う』『考える』等の使い分けをしてみてはいかがでしょうか。

…ところで、それに加えてさらに「当然」といったニュアンスを出す言葉があることを最近知りました。

それは「○○です」という内容の前に「ご存じの通り」を付け加えるというものです。

(半分冗談ですが)

登録

オススメ! 秋のagora講座

2024年12月7日(土)開講・全6回

小堀宗実家元に学ぶ

【綺麗さび、茶の湯と日本のこころ】

遠州流茶道13代家元とともに、総合芸術としての茶の湯、日本文化の美の魅力を心と身体で味わいます。

オススメ! 秋のagora講座

2024年11月18日(月)開講・全6回

古賀史健さんと考える【自分の海に潜る日記ワークショップ】

日記という自己理解ツールを入口に、日常を切り取る観察力、自分らしい文章表現力と継続力を鍛えます。

いつでも

どこでも

何度でも

お申し込みから7日間無料

夕学講演会のアーカイブ映像を中心としたウェブ学習サービスです。全コンテンツがオンデマンドで視聴可能です。

登録